南工要聞 NAVIGATION

化學與分子工程學院(先進化學制造研究院)兩項成果在國際高水平雜志發表

《Nature Communications》報道我校樊新元老師和Patrick J.Walsh教授的合作研究成果:

太陽光驅使二氧化碳合成氨基酸的研究

太陽光以其清潔、可持續等優點成為驅動化學反應最具吸引力的能源之一,光合作用就是其中最迷人的例子。大自然利用太陽光能將二氧化碳和水轉化為有機化合物,為包括人類等幾乎所有生物的生命活動提供能量。同時,光合過程中需要消耗二氧化碳,為延緩全球變暖起到重要的作用。長期以來,化學家們一直在嘗試模仿大自然,探索利用光能將二氧化碳轉化為有機化合物的方法。但由于二氧化碳本身的穩定性使得這些嘗試極具挑戰。然而,近期光催化化學的興起使得這些化學反應成為可能。

我校樊新元老師課題組和Patrick J.Walsh教授合作對可見光催化下亞胺類化合物的化學性質進行了深入研究。他們發現,在特定條件下亞胺的化學性質會發生逆轉,本來具有親電活性的亞胺會表現出較強的親核反應的活性,如可以從水中攫取質子實現以水為原料的亞胺的還原反應(Org. Lett. 2018, 2433),也可以實現亞胺和醛類化合物之間雙親電試劑的高效偶聯化學反應(Org. Lett. 2018, DOI: 10.1021/acs.orglett.8b03394)。

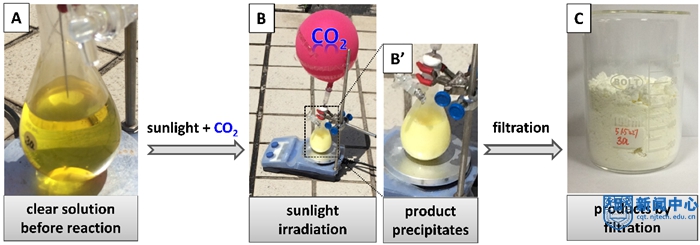

基于上述研究基礎,他們成功實現了太陽光驅使的亞胺和二氧化碳的加成反應,發展了利用太陽光能驅使二氧化碳化學轉化、進而合成α-氨基酸的簡便方法。該方法反應條件溫和,室溫下即可進行,無需高壓氣體,避免使用高壓釜等特殊儀器,且操作簡便,只需過濾即可得到目標產物,同時使用太陽光這種清潔能源,這些優勢使得該方法具有較高的實用性和廣闊的前景。

相關研究成果以“Visible light-promoted CO2 fixation with imines to synthesize diaryl α-amino acids”為題發表在《Nature Communications》上。我校樊新元老師為論文第一作者,樊新元老師和Patrick J.Walsh教授為共同通訊作者。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-018-07351-2 (Nature Communications, 2018, 9, 4936)

我校馮宇華教授和陳虹宇教授課題組在Journal of the American Chemical Society發表研究論文

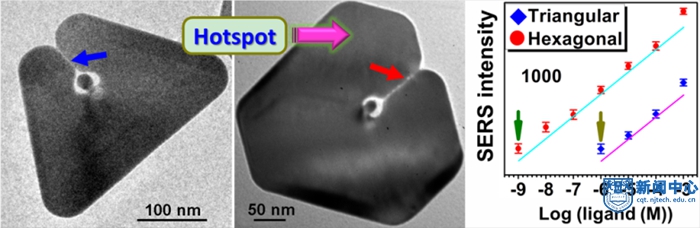

表面增強拉曼光譜作為一種具有超高靈敏度的分析手段,在生物、環境及公共安全等領域有著重要的應用。通常金、銀等納米結構中的超窄間隙對于拉曼光譜具有顯著的增強效果,然而傳統方法制備得到的超窄間隙一般為封閉結構,無法應用于實際檢測分析;或者由于有效區域較小,對于拉曼光譜的增強效果有限,大大限制了其在實際檢測中的應用。

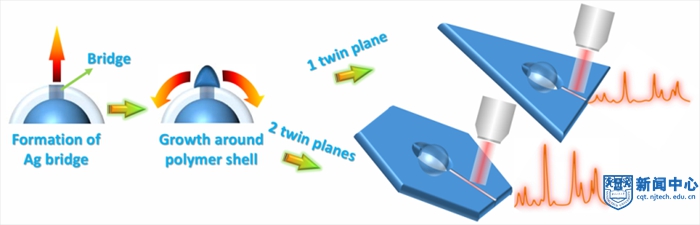

近日,我校馮宇華教授和陳虹宇教授課題組通過種子介導生長法得到了具有開放型的超窄線型間隙(長約90nm,寬約2nm)的六角形銀納米片結構。該法以聚苯乙烯-聚丙烯酸(PSPAA)雙嵌段聚合物包覆銀納米粒子的核-殼型納米顆粒為種子,銀納米片的生長從聚合物殼層內銀種子表面的一點開始,沿聚合物表面向兩側延伸,相遇時不能融合,形成開放的超窄超長的直線型間隙。這種納米片結構在SERS檢測中顯示了超高靈敏度,對2-萘硫醇的檢測限達到10-9 M。

相關研究成果以“Construction of Long Narrow Gaps in Ag Nanoplates”為題發表在《Journal of the American Chemical Society》期刊上。寧波大學姜濤(我校訪問學者)為第一作者,我校馮宇華教授和陳虹宇教授為共同通訊作者。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b06969(J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 15560?15563)

作者:化學與分子工程學院(先進化學制造研究院);審核:楊文忠

公網安備32011102010195號

公網安備32011102010195號